前阵子有朋友询问有关英语启蒙的问题,用他的原话说就是——钱也花了,书也买了,班也报了,却始终没有理想的效果。今天抽空总结一下基于这些年我们自己的经历和观察,父母们在孩子的英语学习这件事上,最需要去纠正的几个错误。

01 把英语当作知识

把语言当作知识,是“语言学Linguistics”的学习方式。所谓语言学的学习方式,是把语言当作一门知识学科去“研究Study”,而非当作一门技能去“习得Learn”,去“训练Train”,或者说是“习惯成自然Acquire”。我们当年之所以会投入大量精力学习音标、句型、语法,以及层出不穷,讲不完也考不完的“知识点”(这一点在今天的少儿和成人英语学习产品中也屡见不鲜),是因为所学的教材和大纲都出自于语言学背景多于教育背景和教学实践的教研团队。其中所反映的,更多是按照语言学研究的视角,经过解构的英语语言,以及此种视角之下的,对于英语学习的认识。

然而,只要你学英语不是为了语言学研究,英语就不该是一门知识学科,不该是一众“语言学知识点”的集合。(这个问题其实还有更进一步认识的空间,那就是语言在教育中真正的角色也远不止是一项技能——而是我们认知和互动的媒介,是教育的源代码和结构性载体,决定着教育最终的底色、上限、边界和走向。前文有关内容请移步:5岁前实现英文自主阅读,我们是如何做到的(二)。后续文章中还会有更多深入的探讨,欢迎各位持续关注)。

这一点类似于专业体育运动领域中的“运动学kinematics/kinesiology”研究。这些研究的价值更多是去帮助像C罗这样的顶尖运动员更上一层楼,其一来与一个人“从入门到学会”、“从小白到大牛”的过程并没有多大关系,二来这些研究人员往往都不是最好的教学者或是教材编写者,他们自身的足球技能和经验,对于如何教授足球技能的认识,以及实际教学中去引导和训练初学者的能力,或许还比不上一个优秀的基层教练。

02 英语学习“天赋论”

这其实仍然是第一个错误的某种延伸。同样沿用上面类比足球运动的例子来解释——天赋这件事,最终决定的是谁能成为C罗这样的顶尖运动员,却和一个人能不能“学会”踢球没有任何关系(本想加个前提说只要身体没有缺陷和残障,但仔细一想,残奥会也是有足球项目的)。

正如人人都可以“学会”踢足球,人人都可以“学会”英语。技能习得的根本不取决于天赋,而是取决于训练——训练方法的正确、合适、有针对,训练质量的充分、有效、有持续。学过某项运动,练过健身,甚至是练过一门乐器的人,应该都会对此有所体会。

番茄哥哥在2岁前,除了“爸爸妈妈”,只会说单音节的“啊”,想吃饭指着碗说“啊”,想出去玩指着门说“啊”,直到3岁多也仍有些口齿不清,把“哥哥”说成“的的”,“可以”说成“特以”。以至于奶奶在视频聊天中望着孙子,都忧心他是不是有什么语言障碍。

但后来,当大家看到四岁多的他自主阅读纯文字的英文章节书,而且居然达成了传说中的中英双母语,便又斩钉截铁的说,“这孩子和别人不一样,他是天赋异秉。”(更多有关番茄哥哥的自主阅读之路,请移步:5岁前实现英文自主阅读,我们是如何做到的(二))其实,从0到1的事情,或许有需要引导和无需引导的区别,但最终都是人人可以达成,可以入门的。根本不需要什么特别的天赋。所谓天赋,或许能够决定那0.01%的“语言大师”、“足球大师”——而且即使是成为一个领域的专家,也更多取决于兴趣,取决于热爱,取决于日复一日勤勉的练习——至于是否有天赋,绝不会成为任何一个人去习得一门语言,或是享受足球乐趣的真正障碍(嗯,我们也斩钉截铁一把)。

03 以自然拼读启蒙

这恐怕是所有错误中最为复杂的一个。“自然拼读”这个说法,最早是在2000年左右进入中文教育界的。其先是出现在台湾和香港的英语教学体系中,随后又在大陆被铺天盖地而来的英语早教机构扫盲与洗脑,并几乎就此成为英文启蒙的代名词。一句“听音能写,见词能读,像美国孩子一样轻松学英语”的广告语,让无数家长一掷千金,趋之若鹜。然而,

- 自然拼读在本质上是一种“识字法”,目的是通过分拆和合成单词达到“识字”而非“注音”的目的。从这个意义上讲,“自然拼读”和“国际音标”是目的完全不同的工具,根本不应该被拿来类比。而其在中文学习中所对应的也不该是拼音,反而是“偏旁部首”——因为“偏旁部首”同样是以识字为目的,对一门语言中的最小意义单元——汉字的拆解和合成。

- 自然拼读作为识字工具,所针对的对象其实是母语为英语,可以听说,能交流懂意思,却不会识字的儿童或成人。也就是,完全不需要“英语启蒙”的人。因此,也就不适用于尚且听不懂说不出的中国孩子。在孩子没有兴趣基础,不熟悉语感,也无听力储备的情况下,以自然拼读法,尤其是以记忆拼读规则生硬起步,这样的启蒙在方法和路径上都是错的,是低效乃至无效的学习。

番茄哥哥4岁的时候,番茄妈见他已经能够完整复述一些较长的绘本故事,便兴冲冲的拿出一年前就买下的教材,准备开始教他拼读。可是导入故事还没讲完,番茄妈便被泼了一盆冷水——与平日读绘本时热切的盼望完全不同,番茄哥哥对学习拼读根本没有兴趣,就只是木然的坐着,而且不停的询问“妈妈,我们什么时候结束呀?”。番茄妈便果断的把拼读教材收了起来。

直到有一天,我们一家在朋友家小住,番茄哥哥拿着朋友女儿的“美女与野兽”初级英文读物(那时我们家只有各种绘本,没有引入任何分级读物),手指着文字像模像样的“读”了起来。朋友冲过来惊讶的跟我说,“你儿子是天才吧!刚满4岁就能自主阅读6岁的分级读物了!” 我好奇的走过去一看,原来他只是因为反复听过这个故事,字字句句都烂熟于胸,假模假样的故意一边讲故事,一边做出“指读”的样子“唬人”的。

回家后,番茄妈问他,“你想真的学会自己读书吗?”他兴致盎然的说,“想!”番茄妈便开心的又搬出那套已经尘封一年多的拼读教材,带他从零开始学习拼读规则。果然不出所料,与几个月前的情形截然不同,这一次他进展飞速——两个月之内便开始自主阅读很多简单的绘本(更多有关英文自主阅读的经验分享,请移步:5岁前实现英文自主阅读,我们是如何做到的(一))。

终于,番茄哥哥在四岁半的时候,真正开始了第一套英文章节书的自主阅读;到五岁的时候,他已经可以毫无障碍的拿着原版的英文圣经自主“朗读”——这在严格意义上并不算是“阅读”——因为虽然一些连成人都读不准的人名地名生词难词他都能准确的读出来,却并不明白意思。这也基本就是【拼读】这件事的价值和功能界限。

也许看到这里,很多人会忍不住想问:“你们用的是哪一套拼读教材?这么神奇?”可实际上,我们当时对于教材还完全处在摸黑探索的阶段,所用的一套不仅无甚特别,甚至还因为版面文字纯黑白,图片单调趣味少,而差点被番茄妈弃用。真正起到决定性作用,为我们带来显著不同的,恰恰是本文和此前的文字中,我们一直在跟大家分享的方法和思路,是在学习拼读规则之前的兴趣培养、语感建立和词汇储备。

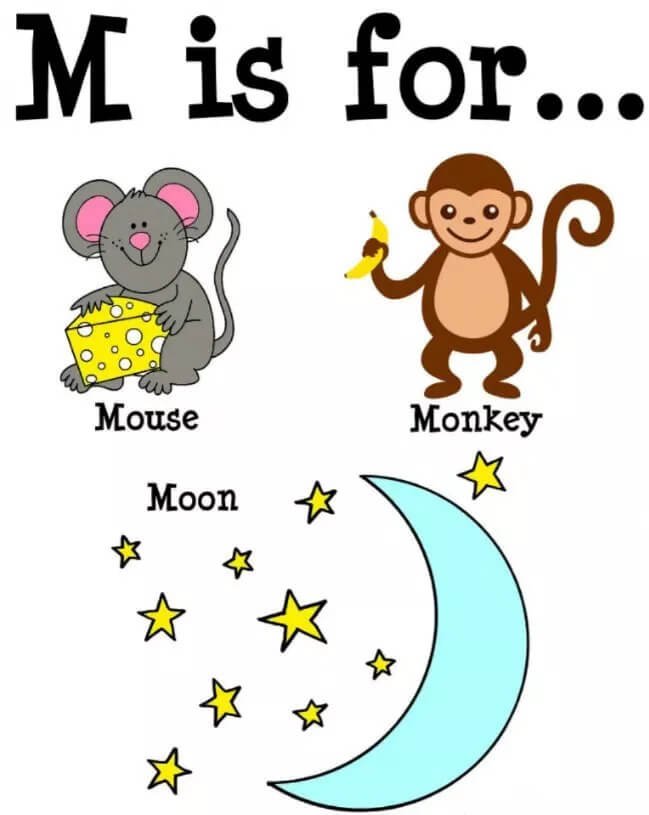

再举个栗子。比如字母M的发音,实际的拼读导入过程,并不是让孩子去强记“M发mmmm”,而是用Monkey, Mouse, Moon……等等所谓的“家族词汇”,帮助孩子们明白mmmm这个发音在一众单词中有怎样的共性——也就是学术意义上,在【拼读】这件事上首先要去达到的,“音素辨识Phonemic Awareness”的目的。

而且,这一切都必须是建立在听力储备的基础之上,也就是必须首先帮助孩子去熟悉“mmmm这个发音”的M家族词汇,而不能指望他们面对完全不熟悉,从未听过的陌生词汇,还能有效的学习拼读。

这就好像我现在告诉你,日语平假名“あ”的发音,是“ありがとう”开头的这个音,没有一定日文听力储备的人肯定会觉得莫名其妙——因为这是用一个他不懂的东西去解释另一个不懂的东西。但如果你曾反复听到过“ありがとう”,大致明白是在表达感谢,辨识“あ”的发音就会容易得多。只有对相应的词汇足够熟悉,拼读学习和音素辨识的过程才不会被词义的陌生所干扰,甚至反而能够借助对词汇的印象和脑海中所形成的画面感,来协助完成相应字母的“字形”与“发音”之间的关系建立。这样的过程必须是足够自然和流畅的。

- 自然拼读在本质上仍然是一种源自语言学视角的工具,可以作为英文学习的辅助手段之一,有针对性的解决孩子阅读和写作中的识字和拼写问题(从这个角度说,能够听说却提笔忘字的成年人也完全可以使用自然拼读来提高这些方面的能力)。这正是自然拼读的价值所在。

然而,完整的拼读规则多达180多条,即使是美国本土的英语教师,讲解自然拼读规则的时候也常常需要提前备课再次温习,并在规则表的提示下完成授课。而且,由于英文在历史上从拉丁语、希腊语、德语、法语等众多语言中继承了数不胜数的外来词汇,存在着大量完全不符合拼读规则的Sight Words——也就是对于英语为母语的人也必须凭记忆一眼认出读出发音的单词,比如常用的was, come, have, one, cafe……等等(这些单词的发音都不符合拼读规则),即使你已将所有拼读规则背熟,如若没有对语言本身的熟悉和积累,也仍然会在阅读和拼写上遇到不小的麻烦。

因此,自然拼读的使用原则实际与语法学习是类似的——需要细水长流,需要融入具体的内容本身,是随时随地随机的场景化学习。其关键在于“熟悉”,在于“习以为常”,而非知识点的集中汇总和灌输,也不能以此作为英语能力的考核标准。在这一点上,如果我们没有建立正确的认识,就又会把孩子再次带上自己当年那种脱离实际沟通场景和内容,死记硬背句型语法的老路上(忘性大的老铁们来来来,复句结构条件从句虚拟时态啥的走一个,看看你还能整对几个)。

04 盲目低效磨耳朵

“磨耳朵”,是另一个被很多父母奉为圭臬的时髦概念。但人们对“磨耳朵”的理解,往往就只是把各种途径囤来的英文故事、英文动画和英文儿歌资源轮流放给孩子听,也就是去创造所谓的“语言环境”、“耳濡目染”、“氛围熏陶”。

然而,孩子们毕竟不是熏肉啊亲。生硬的灌输和无目的的“熏”,是完全无效的学习。更严重的,还会使孩子形成一听见英文内容,就当作背景噪音自动屏蔽的习惯(更多对此的经验分享,请移步:5岁前实现英文自主阅读,我们是如何做到的(一))。

磨耳朵,在根本上需要是一种“可理解,有目的的听力输入”:

- 可理解:可理解的输入是语言习得的一个必要前提。对于没有多少英语基础的人,甚至哪怕是英语刚过四级的普通大学毕业生,如果播放的始终都是内容陌生、词汇复杂的时政和财经新闻,即使听上个把月乃至个把年,也不会有什么效果(番茄爸曾走过的弯路,说多了都是泪)。不信你可以试试在没有理解的情况下,每天坚持听一个小时德语财经新闻“磨耳朵”,能够对你的德语学习产生多大帮助。

- 有目的:磨耳朵本身就只是一种听力输入。通过“磨耳朵”能够去实现的目的反倒是多种多样的。我们可以借着磨耳朵去培养语言兴趣(比如小猪小象系列),储备听力词汇(比如朵拉系列),启蒙语调语感(比如诗歌和儿歌),熟悉拼读规则(比如Dr. Seuss系列)——具体要实现什么目的,以及实现的效果,完全取决于输入内容的契合度,以及输入方式的针对性。

05 功利从众赶时髦

这恐怕也是影响最广泛的一个错误。许多父母都和我们文首提到的那位朋友一样,寄望于某个特殊的机构,特定的教材,特别的方法,一位大师一本秘籍,去解决眼前的问题,去实现理想的教育。

此外,许多父母还往往处于舆论信息的过度影响之下,缺少必要的独立思考,一味紧追各种一知半解、鱼龙混杂的时髦观点和大众潮流,任何的风吹草动都生怕会被落下。昨天是自然拼读,今天是分级阅读,明天是蓝思测评。这些都有特定的价值,都有功能的边界,却也都不是学习英语的根本。

其实,正如我们一直在这个公众号中去分享和倡导的,教育这件事的关键,始终都取决于父母,都在于父母的心在教养儿女这件事上的真正回归——不是功利的应试,不是争先恐后的竞争,而是造就一个个鲜活的生命。即使把英语仅仅当作技能去学习,也同样不是例外。

真正的教育,真正事半功倍的英语学习,的确对家长要求很高——并非是许多人想象中的学历高、收入高、智商高、知识水平高等等等等,而是父母对于教养孩子的责任感和使命感,对于牺牲自己去成就另一个人(包括夫妻之间的彼此成就和对孩子的造就)的真实意愿,在思考和陪伴上持续的时间投入,点点滴滴的耐心积累和认真总结,以及在教育这件事上,学习去享受教育孩子的过程,与孩子一起经历成长的,谦卑和积极的态度。